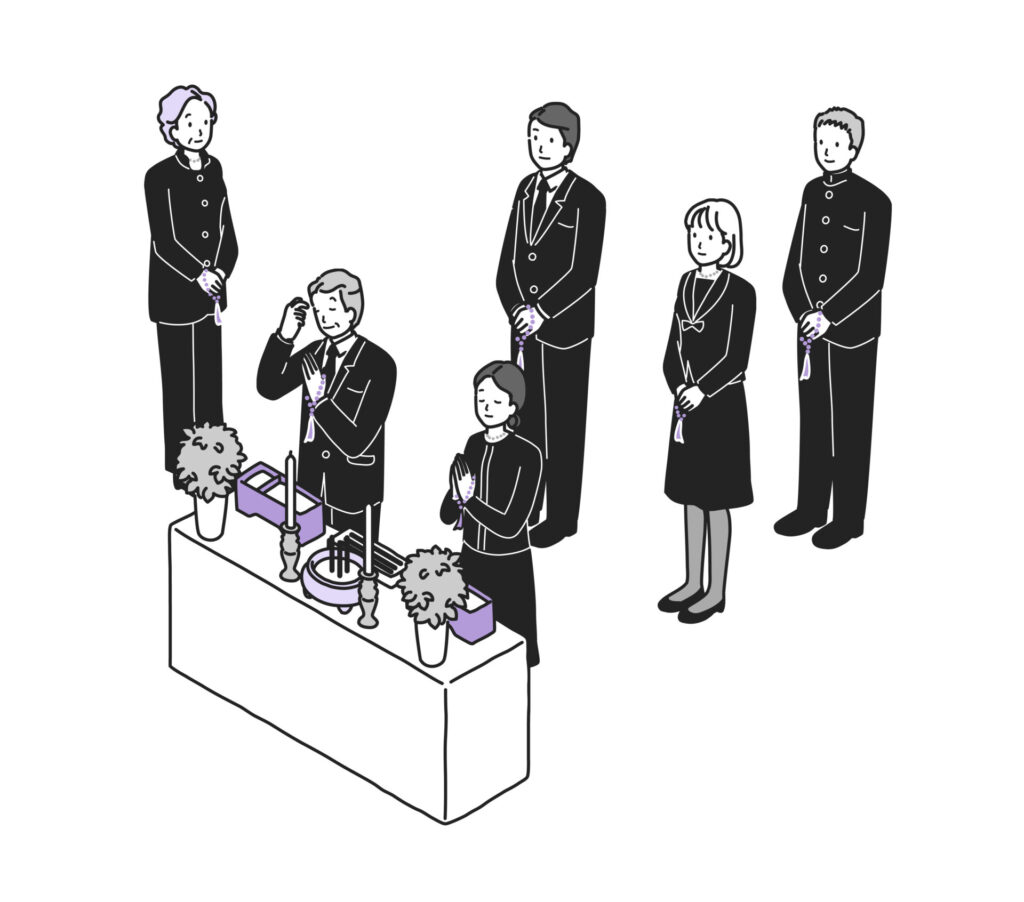

お焼香の作法と回数について

お焼香は、仏事において故人や仏様へ祈りを捧げる大切な儀式です。宗派によってお焼香の作法や回数が異なるため、参列する際には、特に宗派ごとの違いを知っておくと安心です。また、参列者が多い場合などは葬儀社から「一回のお焼香でお願いします」とアナウンスされることもあります。

お焼香の手順

- 焼香台の前で一礼:お焼香の順番が来たら、まず焼香台の前で遺族に一礼し、その後祭壇中央の位牌・遺影に向かって一礼します。

(※遺族が焼香する際には導師に一礼し、その後参列者に一礼します) - 香を摘む:左手で数珠を持ち、右手の親指・人差し指・中指の三本指で香を摘み、香炉に静かに落とします。この三本指は仏教の「仏・法・僧」を象徴していると言われています。

- 回数:焼香の回数は宗派によって異なりますが、一般的には下記のようにされます。

- 天台宗/浄土宗:1~3回(特に決まりなし)

- 真言宗:3回

- 浄土真宗:香を額にいただかずに、香炉に直接くべる

- 本願寺派:1回

- 大谷派:2回

- 臨済宗:1回または2回

- 黄檗宗:3回

- 曹洞宗:2回(1回目は額にいただき、2回目はいただかない)

- 日蓮宗:1回

- 焼香後の礼:焼香が終わったら、位牌に合掌・礼拝し、一歩下がって遺影に一礼、さらに遺族に一礼してから次の方に譲ります。

- お焼香後の流れ:

- 通夜弔問の場合:焼香後は別室での通夜振る舞いの席に移動するか、もしくはそのまま退出しても構いません。

- 葬儀会葬の場合:焼香後は自席に戻り、出棺の挨拶やお見送りまで参列します。

神葬祭における玉串奉奠と拝礼

神葬祭では、仏教の焼香に代わる儀式として「玉串奉奠(たまぐしほうてん)」が行われます。玉串は、榊(さかき)という神聖な木に紙垂(しで)や麻を結びつけたもので、これを神様へお供えすることで祈りを捧げます。奉奠の意味は「つつしんで供える」ことであり、神様への敬意を込めて行います。

玉串奉奠の手順

- 玉串の受け取り:神職から玉串を手渡される前に軽くお辞儀をします。次に右手で玉串の根元を上から持ち、左手で葉先の下を添えて受け取ります。玉串は胸の高さで持ち、姿勢を整えます。

- 玉串案の手前での礼:玉串案(たまぐしあん)と呼ばれる台の前で一礼します。

- 玉串の回転:玉串を右手で回し、神前に根元を向けるようにします。これは「根元が神様の方に向かうように」という意味です。

- 祈念:胸の高さで玉串を立て、目を閉じて神様に祈りを込めます。この心の祈りのことを「祈念」と言います。

- 玉串の奉納:祈念を込めた玉串を神前に奉納します。台に置いた後、右足から一歩下がり、続けて左足を揃えて姿勢を正します。

玉串奉奠後の拝礼

- 二礼二拍手一拝:

- 二礼:二回深いお辞儀をします。

- 二拍手:音を立てずに静かに二拍します(忍び手)。

- 一拝:深いお辞儀を一回行います。

- 終了の礼:拝礼が終わったら、もう一度軽く礼をして右足から退きます。この最後の礼を「深揖(しんゆう)」と呼び、動作の終わりを意味します。

特殊な拝礼

出雲大社系統の場合は、「二礼四拍手一拝」とされ、音を立てない忍び手で四回拍手を行います。

神葬祭や仏式葬儀ともに、それぞれの作法には長い歴史と意味が込められています。

故人や神仏へ祈りを捧げる際には、正しい作法で真心を込めて行うことが大切です。